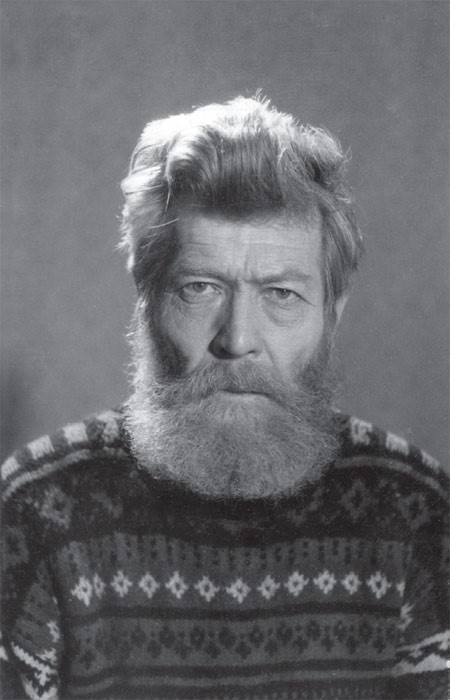

Нефедьев Валерий Ефимович

(1942 – 2018) Прозаик, член Союза писателей России с 1991 г.

Родился 1 июля 1942 года в селе Новая Ида Боханского района Иркутской области. После окончания средней школы получил образование на художественно-графическом факультете Красноярского педагогического института. Работал кузнецом, учителем рисования и черчения, художником-реставратором в архитектурно – этнографическом музее «Тальцы» (с 1992 по 2000 г.г.), участвовал в многочисленных геологических экспедициях.

В 1980 году писатель своими руками построил моторно-парусную яхту, которую он назвал «Ида», в честь своей малой родины, и совершил на ней путешествие по Байкалу.

Литературным творчеством занялся уже будучи зрелым человеком. В 1977 году в газете «Восточно-Сибирская правда» появился первый рассказ В. Нефедьева «Встреча с ушедшими кораблями». В 1979 году становится лауреатом конференции «Молодость. Творчество. Современность», на которой представил повесть «Ухожу в море». В разные годы рассказы и очерки писателя печатались в коллективных сборниках, в альманахе «Сибирь», журнале «Сибирячок», где публиковались и его рисунки.

Главной темой творчества Валерия Нефедьева стал Байкал, его неповторимая красота, которую писатель талантливо отображал не только в литературных, но и в художественных работах. И, конечно, прозаик воспевал сибиряков, восхищался их нелегким трудом и человеческим мужеством.

В. Нефедьев – издал несколько книг прозы, в том числе и сказочную повесть для детей «Мурлыка Котовна и ее похождения в опустевшем доме» (1989 г.). Валерий Ефимович стал автором карандашных портретов иркутских писателей.

Валерий Нефедьев — лауреат премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (1985 г.); лауреат премии губернатора Иркутской области (2004 г.) за книгу «Ледогон».

Последние годы жизни проживал в п. Большая Речка.

Умер 3 января 2018 г., похоронен в п. Усть-Куде.

Отдельные издания

Посольская сторона : повести, рассказы. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1987. – 206, [2] с.

Мурлыка Котовна и ее похождения в опустевшем доме : [сказочная повесть]. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. – 110 с.

Ледогон : [повести, рассказ, зарисовки]. – Иркутск : Иркутский писатель, 2004. – 285, [2]

с.

Публикации в коллективных сборниках

и периодических изданиях

Ухожу в море : повесть // Грибное воскресенье : повести и рассказы. – Иркутск, 1984. – С. 3–65.

Вещее детство // Россия древняя и вечная : сборник / [составитель А. Г. Байбородин]. – Иркутск, 1992. – С. 413–445.

Жаворонки : рассказ // Сибирь. – Иркутск, 2000. – № 5. – С. 44–53.

Ледогон : рассказ сторожа // Сибирь. – Иркутск, 2001. – № 3. – С. 63–71.

Жаворонки // Антология иркутского рассказа. ХХ век / [составители: С. Б. Китайский, В. А. Семенова]. – Иркутск, 2003. – С. 606–613.

Два духа : [из повести в миниатюрах «Жаворонки»] // Иркутск. Бег времени : [сборник] : в 2 т. – Иркутск, 2011. – Т. 2 : Автографы писателей, кн. 2 : Проза / [составители: А. К. Лаптев, В. А. Семёнова]. – С. 604–609.

Золотые Кичиги : [сказка] // Сибирское царство-государство. Сказки Сибирячка : сборник сказок / художник А. Муравьёв. – Иркутск, 2018. – С. 132–136. – (Библиотека «Добрый свет»).

О жизни и творчестве

Валерий Нефедьев // Писатели Приангарья : биобиблиографический справочник / составитель В. А. Семенова. – Иркутск, 1996. – С. 77–79.

Семенова, В. Валерий Ефимович Нефедьев : 60 лет со дня рождения / Валентина Семенова // Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2002 г. / Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск, 2001. – Вып. 35. – С. 148–153.

Столяревский, А. Непопулярных жанров не бывает : о книге «Ледогон» В. Нефедьева / Анатолий Столяревский // Сибирь. – Иркутск, 2005. – № 3. – С. 163–166.

Викторова, Т. Вещее детство приводит к Байкалу / Татьяна Викторова // Культура: вести, проблемы, судьбы. – Иркутск, 2005. – № 1 (январь). – С. 6.

Семенова, В. Дневник души художника : прозаик Валерий Нефедьев // Под небом родным и тревожным : критика и публицистика / Валентина Семенова. – Москва, 2019. – С. 53–62.

Валерий Нефедьев

Отцова карточка

1

Валерке не было и трех, когда умер его отец. «Сгорел от вина», – говорили взрослые. Долго Валерка не мог понять, как это «сгорел» и от какого такого вина. Потом уже, когда подрос, узнал, как все было.

Это случилось в сорок пятом, в самый День Победы над фашистами. Перед этим один городской шофер привез в деревню бочку спирта, которым промывают какие-то там сложные механизмы, наверное, приборы для самолетов и танков. Привез шофер этот яд и оставил у своих родственников, ничего не объяснив, не наказав, что пить его ни в коем случае нельзя. А тут праздник большой, Пасха… ну и унюхали мужики, последние, кто остался от войны, взяли да и нацедили чайник, для пробы, мол, спирт же…

Вот и напробовались: шесть человек сгорело, среди них и Валеркин отец. Случай страшный, нелепый, трагический. Сколько на войне погибло, да еще прибавилось. И когда?! В самый День Победы, совпавший, казалось бы, для одной великой радости со Светлым Христовым Воскресеньем.

Некоторые так даже не узнали, что война кончилась. Когда радио торжественно объявило о капитуляции Германии, отец был уже совсем плох. Прибежал к нему его друг Алексей Тимофеевич Агапов с радостной вестью:

– Победа, победа!!! Слышь, Ефим Иваныч, войне конец, Гитлеру капут! – тормошил он лежащего на кровати друга, но тот не отзывался, лишь тяжело стонал и метался в жару, горел.

Мать побежала на конный двор, запрягла Карьку в ходок и вместе с дядей Алексеем повезла отца в районную больницу. На половине пути отец умер. Дядя Алексей правил лошадью, но тоже почувствовал себя худо, передал вожжи матери, а сам прилег в ходке рядом со своим мертвым другом.

Не видя дороги от застилавших глаза слёз, мать доверилась Карьке, и тот привез их в больницу. Дядя Алексей был еще жив, но все равно отходить его не удалось.

Если бы Валерка был побольше, он не отпустил бы отца из дому, не дал бы ему пить этот яд, он придумал бы что-нибудь, заплакал бы…

Да отец и так не хотел его пить, вообще в этот день не собирался гулять и не хотел никуда идти. Была посевная, время на селе горячее. В колхозной кузнице, где работал отец, было много неотложных дел: чинить сеялки, тянуть лемеха для плугов, оковывать шинами колеса для телег, чтобы без задержки возить семена на поля. Много всякой работы переделал отец в кузнице. Праздник праздником, а весна не ждет, земля приготовилась принять семена будущего хлеба.

Пришел отец из кузницы поздно, помылся в бане, поужинал и лег спать. Здесь-то и появились эти гуляки, давай звать: пойдем да пойдем, Ефим Иваныч, у нас-де все готово, на столах налажено, все собрались, одного тебя не хватает. Отец давай отнекиваться, отговариваться: устал, мол, да и лег уже, разделся, оболокаться долго. Вы уж как-нибудь без меня погуляйте. А те – нет, пойдем да и только, за руки тянут, с кровати подымают, одежду подают, чуть ли не одевают, не обувают, Как чувствовал отец беду, отказываясь идти, но не устоял. Уж так настойчивы были звалыщики, такие слова подбирали, и с тылу-то заходили и будто на приступ шли.

– Это че же тако деется, – говорили они, – мы к нему со всем уважением, а он никого, одеяло на себя, да ещо к стенке отвертыватся.

– Гляньте-ка на ево: Ефим-то Иваныч наш в старики записался! Али вправду зазнался? Ты уж, дорогой кузнец, свет Ефим Иванович, прости нас, но мы без тебя не уйдем из дому. Ты ить всем нам помогать, че надо сковать, все к тебе, а за работу ниче не берешь, вот и пришло время рассчитаться, званым ужином расквитаться.

И расквитались… После ахали, охали, да было уже поздно.

Голосила по мужикам вся деревня. Плач стоял во всех концах ее. Не знал народ, что и делать: то ли победе, столь трудной и долгожданной, радоваться, то ли в горе горьком убиваться. Все смешалось, не понять было: кто от радости плачет, кто от горя.

2

– Помнишь ли, Валера, тятю-то своего, Ефима Иваныча? – спрашивали участливо Валерку материны подруги по горю, не забывавшие навещать друг друга после смерти мужей.

– Помню, – насупясь, отвечал тот не сразу и каким-то сдавленным голосом.

– Ужель помнишь?! – изумлялись женщины. – А ить совсем малой был.

– Ниче, однако, не помнит, – вздыхала, сомневаясь, мать.

– Помню, – уже тверже произносил Валерка и, чтобы не видели наворачивающихся на глаза слез, выбегал на крыльцо.

С крыльца было видно весь большой двор с амбаром, стайками, огородным тыном, колодезным журавлем, а за ним длинное строение на две половины под одной крышей: справа баня, слева – собственная отцова кузница, Ее широкие двери теперь никогда не открывались.

Валерка смотрит на эти двери, на большой висячий замок, силится вспомнить отца, уже почти вспоминает: видит кузницу открытой, слышит стук молотка. Сбегает с крыльца и мчится на этот призывный стук, но, подбежав, утыкается в замок. Пошевелив его, подергав, обходит кузницу кругом, заглядывает в мутные окна – сумрачно, глухо.

Начинает рыться в куче железяк возле двери, выбирает себе красивое зубчатое колесико для каталки и, прижав его к позеленевшей от галушек из курлычной муки рубахе, опустив голову, бредет, как во сне, обратно. Перед ним вдруг вспыхивают сверкающие белизной облака с прогалинами синего-пресинего неба. Время от времени облака эти затеняет кружащий над деревней двукрылый аэроплан. С него сыплются какие-то бумажки – листовки об окончании войны – они долго порхают в мерцающем поднебесье и большими белыми метляками садятся на черную, ископыченную коровами землю.

Валерка только что играл со своими друзьями на прогретой солнцем завалинке тетки Анисьиной избы, что напротив их дома, через пустырь. Но вот появляется аэроплан, и друзей сдувает как ветром, – запузырили догонять его, и где-то на задах слышны их голоса: «Ироплан, ироплан, посади меня в карман…»

Валерке делается страшно, а «ироплан» этот еще и с жутким шуршащим рокотом выныривает из-за домов, едва не зацепив их своими растопыренными колесами, бомбит бесштанного Валерку громовым голосом, смысла которого он не в состоянии ни разобрать, ни постигнуть: «Война окончена, война окончена, Германия капитулировала».

Он судорожно сползает с завалинки, срывается, падает, вскакивает и, разбрызгивая босыми ногами грязь, с ревом, не уступающим аэропланному, метелит по пустырю к дому. А там его потеряли, бабушка с ног сбилась искать. Двустворчатые ворота настежь, Валерка с ходу влетает в ограду и видит в ней множество народу, особенно густо возле крыльца. Первой заметила его бабушка, плюет в запон и вытирает им его грязную рожицу. Однако не ругается, как обычно «халяндра тя носит», а берет за руку и говорит каким-то смирным, надтреснувшим голосом:

– Пойдем, внучек, пойдем с отцом простимся. Надо с отцом проститься, как же, не увидишь ить больше тятю-то свово. Осиротели мы.

И они идут к крыльцу, народ расступается, всхлипывает, что-то шепчет. Женщины во всем черном часто подносят к глазам белые платочки. У самого крыльца вдруг раздается громкий вопль, Валерка вздрагивает и прижимается к бабушкиной юбке. Вопль этот походит не то на крик, не то на плач с тягучими, бесконечно долгими словами. Бабушка гладит Валерку по голове, легонько подталкивает к тому месту, куда все смотрят и откуда раздаются эти громкие вскрикивания. И тут он оказывается возле какого-то длинного ящика – домовины, поставленной на табуретки, – рядом со склонившейся над ним матерью.

– Мама! – кидается к ней Валерка и, сам того не желая, начинает так же громко подвывать ей. Мать перестает причитать, берет его на колени, но он упирается, хочет сползти обратно – большой уже, тут-то и замечает отца. Он видит его спящего с застывшими, бездыханными губами, с землистым заострившимся лицом, окруженным яркими и какими-то бесплотными цветами, похожими на те, что давно и бессменно украшают в горнице божницу. Только теперь замечает маленькую иконку у отца на груди и догадывается, что отец уже никогда больше не проснется. Он уже не слышит ни всхлипываний матери, ни людских голосов, ни того, что ему говорят. Он где-то далеко-далеко от всех, даже на Валерку своего не обращает внимания, так далеко, что никто не знает где.

Над оградой вновь пролетает самолет, и Валеркино прощание с отцом прерывается.

Он ничего больше не помнит. Не помнит, как хоронили отца на кладбище, вспоминается лишь какой-то отрывок: будто он едет не то в кузове машины, не то в телеге, сидя рядом со свеженькой смолистой тумбочкой из досок. На верху ее, сотрясаясь на ухабах, скачет по небу небольшой деревянный крестик с косой перекладиной. Морозит дождик, и ему приходят на ум слова из недавно услышанной припевки: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем за ристань, богу молиться, кресту поклониться».

Вспомнив об отце все, что мог, Валерка возвращается в избу. Ему хочется послушать женщин, не будут ли они говорить хоть что-нибудь о нем.

3

Валерку никогда не сажали за стол вместе с гостями, и он с нетерпением ждал конца их чаепития, потому что после них всегда оставалось что-нибудь вкусное, например ягодный или молочный кисель, тарки, пряженики – домашнее печенье, леденцы, называемые старухами «лампасейками», а также яйца, редко появлявшиеся на столе, – их заставляли сдавать в магазин. Но сейчас у Валерки на уме другое, он решил незаметно проскользнуть в горницу, откуда все слышно.

Однако его замечают.

– Эвон, Алексевна, кормилец твой прибежал, сади его за стол, пусть поест, а то, поди, промялся, – говорят женщины. (От слова «кормилец» Валерка всегда делается серьезней, старше, он будто вырастает сразу на целую голову).

Сами женщины уже вышли из-за стола, чинно расселись по лавкам, скрестив на груди руки.

– Проходи, – суховато приглашает Валерку мать, переставляя на столе тарелки.

Немного подумав, Валерка сворачивает в куть, сопя задвигается за стол, туда; где больше наставлено. Примеривается и начинает с яйца. Осторожно, как какую-нибудь драгоценность, колупает его под вздохи женщин. Вздыхают они все о том же, о чем и его мать; о своих «кормильцах», безотцовщине, как их теперь называют в деревне. У тетки Евгеньи Нецветаевой без отца осталось трое ребят: самая младшая Галька, Валеркина сверстница, скоро они вместе в школу пойдут. У тетки Анны Агаповой – целая куча их. Колька тоже собирается в школу, а Нинке еще рано, ей нет и шести. У глуховатой тетки Ульяны Силантьевой, дальней Валеркиной родственницы, и вовсе мал мала меньше – четверо. У самого Валерки тоже есть братья и одна сестра, но они успели вырасти и разъехаться. Был еще Петя, немного постарше его, только он умер от кори, а как бы с ним хорошо было, весело, и никто бы не смел обидеть.

Вздыхают женщины и просто о жизни: огород некому вспахать, некому дров привезти, сена, и что все, что дают коровы, овцы, свиньи, куры, все заставляют сдавать государству. Называется это коротким, но каким-то круглым, неподъемным, как мельничный жернов, словом «налог».

– Вылитый отец. Отцова карточка, – вдруг слышит Валерка от кого-то из женщин.

– Портрет, – поддерживают ее остальные.

Это все про него, и он прячется за самовар, перестает жевать. Но внутри у Валерки что-то переворачивается от этих слов, распирает, будто его наградили медалью за победу над Германией, такой же, как у мамы: золотой, тяжеленькой, с надписью и головой самого Сталина.

– Его памятка, – соглашается в грустной усмешке мать и добавляет: – Помощника хотел себе вырастить. Семшу-то, старшого, все выучить старался, в люди вывести, ничего для него не жалел, а этого при себе хотел оставить. Еще не родился, а он его уж в помощники записал. «Мы, – говорил, – вместе в кузнице ковать будем, все трудодни колхозные наши будут». Только не судьба вышла вот.

– Не судьба, не судьба, – вторят ей, качая головами, подруги.

– Я как-то вскорости после похорон, – опять заговорила мать, – по глину собралась. Кольча надоумил плиту отдельно от русской печки скласть, говорит, дров меньше пойдет. С дровами-то теперь прямо беда, а эта вон кака громоздка, жрет не дай Бог сколь, ну я и согласилась. Печника он из ФЗО сулился привезти, у них там и на печников учат. Выпросила это я, девки, с горем пополам у бригадира коня с таратайкой, ящик поставила, поехала. А этот, кормилец-то мой, учуял, не знаю как, бежит следом да орет-то орет, батюшки мои, прямо лихоматом. Осподи, думаю, не даст ить, окаянный, накопать, домой запросится. Взяла, че делать. А осень, холодно, погода морошна, вот-вот снег повалит. Пока ехали, он ниче, сидит, посинел, правда, весь, но терпит. Туда приехали, не успела к выемке спятить, он и давай, и давай: домой хочу, и только, под лопату лезет, хоть ты что с ним. Я и забавлять, и кышкать – ниче не берет. Потом-таки догадалась: поди-ка, говорю, сходи к тяте на могилку, он, должно, соскучился по тебе.

Смотрю, примолк, головенкой крутит, ниче понять не может. А кладбище-то рядом, наши с краю похоронены, в обчей, но я ему: во-он, показываю, отцова могилка, с тумбочкой, сходи, попроведай. Пошел ить, не испугался. Я накопала, все, приходит он.

– Ну, – спрашиваю, – нашел, где отец лежит?

– Нашел, – отвечает,

– И как тебя тятя встретил?

А он, надо же, три годка, а придумал, че сказать. Говорит:

– Тятя сказал мне: а-а, Валера пришел, помощник мой!

Женщины смеются, судачат меж собой, дивясь: «Ишь че! Вон че, надо же придумать – помощник пришел. Да он, поди, вправду, слышал от него и запомнил, памятливый какой!» – и с любопытством разглядывают Валерку.

Тот совсем задвинулся за самовар, выпятив трубочкой потрескавшиеся губы, дует в блюдце, хотя чай и так уже не горячий. Ему стыдно, что орал, гнусел, не давал матери глину набирать, но последние слова ее вроде как оправдывают его, что-то прибавляют к его еще короткой жизни, теснее связывают с памятью об отце, тем более что сам он не помнит про этот случай и слышит впервые…

Вот про то, что крашеные яйца просил с могилки, те, что, следуя обычаю, мать оставила для отца, когда после Пасхи ходили к нему, это он помнит. Смутно, правда, но помнит. Наверное, потому что шибко уж приманчивыми казались те крашеные луковым пером пасхальные яйца под голубым небом, при солнце на черном земляном холмике.

Боясь, что мать расскажет сейчас эту историю, чтобы занять гостей, Валерка, не допив чая, вылезает из-за стола и направляется в горницу.

– Спасибо-то где? – строго спрашивает вдогонку мать.

– Спасибо, – слышен его смущенный голос из-за заборки.

Здесь и гости заторопились, кряхтя повставали с лавок, крестятся на иконку Богородицы в углу над столом.

– Спасибо за угощенье, Марья Алексевна, теперь милости просим к нам, не откажи, – говорят они.

Мать отговаривается, ссылаясь на уборку по дому, по двору и еще какие-то дела, но все-таки соглашается погостить недолго, что с нею редко бывает.